株主・投資家の皆様へ

平素は格別のご支援を賜りますよう有難く厚く御礼申しあげます。

当期における外部環境について

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善などを背景に、景気は緩やかな回復が続く一方で、資源価格の高騰や物価上昇の継続による個人消費への影響が懸念され、経営環境の先行きは依然として不透明な状況が続きました。また、世界経済に目を向けると、アメリカの金融政策動向や中国経済の先行き不安、ウクライナ紛争の長期化による資源価格の上昇、そして中東地域における地政学的な不安定化などが重なり、全体として不透明感が拭えない状況が続きました。

物流業界におきましては、国際貨物における船積み貨物の輸送量は、世界経済の減速懸念が幾分後退したものの、海外設備投資の回復が勢いを欠き、機械類や自動車関連貨物の減少基調が継続しました。航空貨物は、AI関連需要の拡大が続き、半導体関連貨物は堅調な荷動きとなり、生産関連貨物も生産拠点の国内回帰により、貨物量は増加しました。一方、国内貨物の輸送量においては、消費関連貨物が物価高騰の影響を受けて低調に推移し、生産関連貨物や建設関連貨物もアメリカのトランプ政権による関税政策や、新設住宅の着工戸数減少等の影響により、総輸送量は前年度に引き続き減少となりました。さらに、長年の課題であるドライバー不足や同業者間での価格競争に加え、原油価格の上昇によるトラック燃料価格の高止まりも懸念材料となっています。

当期における当社の取り組み

このような状況のもと、当社グループでは、2025年度を初年度とする3か年にわたる第9次中期経営計画を策定し、今年4月から実施しております。本計画においては、当社グループが目指す姿である「テクノロジーと現場力で、お客様の未来を創造するロジスティクスパートナー」を実現し、企業価値の向上が不可欠となる中、現在構築中の次期基幹システムを活かして、さらに効果的な事業戦略を実行できる企業へと進化を目指すための構造改革に取り組みます。そのためには、3PL事業やグローバル物流事業等における「売上の拡大」、倉庫や車両の自社保有を拡大し、国内外の物流拠点を強化する「事業競争力の強化」、さらに組織改革や設備投資、M&A等推進の意思決定の迅速化やネットワークの強化を図るとともに、継続的な人材確保や社員教育、DX戦略の推進、サステナビリティの観点からの情報開示や市場評価向上に取り組む「企業基盤の変革」を重点施策に、当社グループ全役員・社員が一丸となり、目標売上・利益の達成に努めてまいります。

以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績につきましては、売上高は72,239百万円(前年同期比1.4%増)、営業利益は7,518百万円(前年同期比9.3%増)、経常利益は8,107百万円(前年同期比9.9%増)となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は5,980百万円(前年同期比1.5%増)となりました。

今後について

今後のわが国経済は、企業による人手不足への対応や生産性向上を目的とした設備投資に加え、インバウンド需要の拡大を背景に、景気は緩やかな回復基調を維持すると予想されます。一方で、物価高に対する懸念が続くほか、地政学的リスクの長期化や、金利上昇リスクが継続すれば、国内景気や企業収益への影響が懸念されます。また、新内閣発足を受け、今後打ち出される経済政策次第では、物流業界の事業環境にも大きな変化が及ぶ可能性があるため、今後の政策動向を注視することが重要となります。

このような経営環境のなか、創立90周年を記念して作られた新しいブランドスローガン「物流は、愛だ。」のもと、当社グループ役員、社員が一丸となって、お客様の満足度で世界一を目指し、物流に変革を起こし続けて、お客様のご厚情にお応えすべく、目標売上・利益の達成に努めてまいります。

2025年12月

代表取締役会長 浅井 俊之

代表取締役社長 岡田 廣次

長期ビジョン

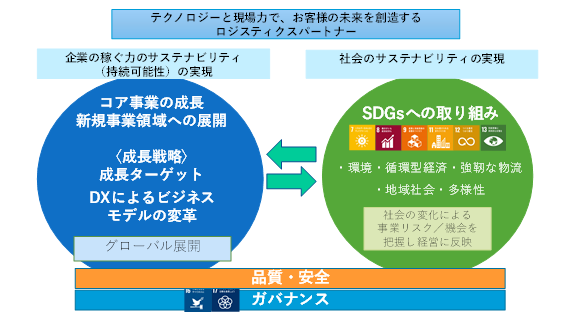

目指す姿

テクノロジーと現場力で、お客様の未来を創造するロジスティクスパートナー

- お客様への貢献

- DXの取り組みを通じて、自社内の省力化を図ると共に、データを蓄積する仕組みを整備し、そのデータを利用した提案で、物流の効率化だけでなく、生産、販売の効率化、高付加価値化をグローバルに提供します

- 物流の共同化、標準化を進める中で、当社独自の現場対応でお客様に貢献します

- 社会への貢献

- 企業の稼ぐ力のサステナビリティと社会のサステナビリティの両立を目指します

- 株主、取引先、従業員、地域社会などステークホルダーの満足度を高めます

長期ビジョンのイメージ

長期ビジョンの基本戦略

- 成長領域への拡大(SDGsをビジネスに)

①カーボンニュートラルに貢献する物流の構築

②循環型社会に貢献する物流の構築

③再生可能エネルギー、新エネルギー分野への参画 - DXによるビジネスモデルの変革

①労働活用型⇒装置活用型⇒情報活用型への転換

②データを利用した当社独自のLLPの展開

③業界別プラットフォーム構築によるエコシステムの実現 - グローバル物流の拡大

①自社拠点の拡大

②海外物流企業とのアライアンスの強化

③グローバル管理体制の強化 - 経営基盤、事業基盤の変革

①コーポレートガバナンスの強化(気候変動リスクへの対応等)

②各社のパフォーマンスを最適化するグループ経営の実現

③教育、人事制度、組織変革による現場力の強化

④自社拠点の拡充

⑤収益構造の転換(情報活用型ビジネスへの転換、コア事業の内製化の推進)

第9次中期経営計画

構造改革 ~ロジスティクスパートナーとしての飛躍に向けて~

期間:2025年4月1日~2028年3月31日

Ⅰ.はじめに

1.第8次中期経営計画の振り返り

- 売上の伸びが鈍化した影響で、売上および経常利益は目標達成に至りませんでした。

- 成長ターゲットを定め、売上拡大に努めた結果、既存荷主からの新規案件や農産物関連の新規取扱い獲得などにより、3PL事業の売上拡大につながりました。

- グローバル事業については、海外現地法人の売上拡大に課題が残りました。

- 川崎研修センター(創生館)を活用した企業内大学の設置、社内指定資格取得の奨励制度のグループ展開やキャンペーンの展開など、人材教育に対する取組みが進展しました。

2022年度 2023年度 2024年度 川崎研修センターの本格稼働 早期登用制度の整備 社内指定資格取得奨励制度の拡充 - 次期基幹システムの構築が進んでおり、第9次中期経営計画期間中に本稼働予定となったほか、ノーコードアプリの導入やRPAの活用による事務作業の効率化が進展しました。

2022年度 2023年度 2024年度(12月末) 業務のデジタル化・

自動化・機械化73件 48件 28件 - 設備投資の強化については、差別化分野や危険物倉庫などの拠点開設に取組んだものの、建設費の高騰や工期の長期化などが影響し目標件数には達しませんでした。

2022年度 2023年度 2024年度(12月末) 開設拠点 笠間物流センター 丸全電産ロジステック

(平湖倉庫)

丸全北海道運輸

(苫小牧二期倉庫)衣浦危険物倉庫 着工 - 決算説明会や当社物流施設見学会の開催など、IR活動の強化に努めたほか、TCFDへの対応や調達方針、人権方針の策定・公表などSDGsへの対応にも取組み、2024年度には初の統合報告書を発行しました。

2022年度 2023年度 2024年度(12月末) IRの強化 決算説明会の開始 施設見学会の開始 統合報告書の発行 CO2排出量 4.8%減 4.5%減 8.8%減

Ⅱ.第9次中期経営計画

物流業界における当社グループを取り巻く環境は、大きく変化しています。ドライバー不足は言うまでもなく、トラックの多重下請け構造に対する規制や倉庫建設費の上昇などこれまでの物流業のビジネスモデルに影響を与える多くの事象が起こっています。また、政府は企業再編を促す政策を進めており、物流業界においても再編のうねりは本格化しています。そのような中で、当社グループが自らの存在価値を高め、飛躍するためには、目指す姿「テクノロジーと現場力で、お客様の未来を創造するロジスティクスパートナー」を実現し、最速のスピードで企業価値を向上させることが求められています。当社は昭和6年の創業以来、日本経済の発展とともに着実に成長を続けてきました。しかし、今までの手法、過去の成功体験を踏襲するだけでは、この環境変化に対応できません。本中期経営計画期間中に次期基幹システムが本稼働し、当社グループのビジネスモデルを情報活用型へと転換する基礎ができます。システムを活かし、より効率的に事業戦略を実施する企業への進化を目指して、構造改革の取組みに着手します。

<重点施策>

1.売上の拡大

- 3PL事業の売上拡大

これまで通り、荷主の業務に合わせたカスタマイズを売りにする個社対応のサービスを提供すると同時に、より広い範囲の荷主を獲得するため、「荷主業界」の単位でターゲットを定め、3PLと共同物流のノウハウを融合した提案で売上拡大を目指します。

- 成長ターゲットの売上拡大

今後の成長が予想され、当社の培った物流ノウハウが活用できる分野(1.産業機械 2.半導体材料 3.蓄電池 4.電子部品 5.サーキュラーエコノミー※)と、当社が差別化を進めている分野(危険物、農産物)を中心に、高品質な物流サービスを提供することで、顧客に選ばれるロジスティクスパートナーを目指し、売上の拡大につなげます。

※ サーキュラーエコノミー:資源や製品を循環させて活用し、付加価値を生み出し続ける新しい経済システム

- 新規・既存荷主の売上拡大

各部門の予算で見込んだ新規及び既存のターゲットとする荷主に対して、売上の拡大に取組みます。取扱いが拡大傾向にある東名大幹線輸送については、危険物取扱いや品質などの強みを活かして引き続き集荷に注力します。

- グローバル物流事業の売上拡大

生産の国内回帰や海外シフト、地産地消への対応強化など荷主により海外物流のニーズは異なる状況ですが、海外現地法人と海外パートナーとの連携の中、主要荷主の海外物流のニーズを捉えた提案で売上の拡大を図ります。

2.事業競争力の強化

- 3PL事業の強化

①3PL業務の標準化

②3PL事業の内製化推進 - ロジスティクス事業の基盤強化

①自社車両の増加に対する取組み

②国内物流拠点の拡充 - グローバル物流事業の拡大

①海外物流拠点の拡充

- 構内作業/その他の事業の強化

①作業遂行力の確保

②機械化・省人化の推進

3.企業基盤の変革

- 組織の改革

①専門組織の設置(拠点開発・M&A)

②業務機構の再編(海貨業務、配車業務等) - 設備投資の促進

①起案部門および関係者に対するインセンティブの検討

- M&Aの実施およびアライアンスの強化

①M&Aの実行(対象:物流子会社、新規事業に繋がる企業、3PLに繋がる実運送事業者、設備のメンテナンスに強みを持つ企業)

②同業他社とのアライアンスによる競争力強化 - 人的資本の活用と強化

①継続的な人材の確保

②グループ会社の人事制度整備

③キャリアパスの策定とダイバーシティの推進

④教育による能力向上とプロフェッショナルの育成 - DX戦略の推進

①次期基幹システムの構築と稼働

②物流プラットフォームの構築

③デジタイゼーションの推進 - 営業推進体制と機能の強化

①全社営業推進体制の整備

②営業支援ツールの整備 - サステナビリティに関する取組み

①気候変動への対応

②働き甲斐のある職場づくり

③リスクへの対応

④ガバナンスの強化

⑤適切な情報開示と市場評価向上への取組み

Ⅲ.経営目標

(単位:億円)

| 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 連結 | 売上 | 1,530 | 1,620 | 1,760 |

| 経常利益 | 165 | 175 | 185 | |

| 個別 | 売上 | 1,230 | 1,290 | 1,360 |

| 経常利益 | 140 | 145 | 150 | |

ROE(2025年度~2027年度):9.0%~10.0%を目標とする

Ⅳ.投資計画(2025年度~2027年度)

設備投資:400億円(DX投資を含む)

M&A:100億円

Ⅴ.資本政策

1.配当性向

株主還元を重要政策と位置付け、配当については、会社の業績と配当性向、自己資本利益率などを総合的に勘案して、長期的に安定した配当を継続することを基本方針とします。配当性向は、3年間の連結ベースで35%以上を目標とします。

2.政策保有株式

当社は、取引関係の維持・強化や事業活動上の必要性、株価・保有株数を考慮の上で、合理性があると認める場合に限り上場株式を政策的に保有しております。本中期経営計画期間中においては、検証の結果、保有の合理性が認められない株式については適宜売却する方針とし、積極的に政策保有株式の縮減を図ることとします。

東京証券取引所への発表資料はこちら

丸全昭和運輸グループのDX(MLDX)

丸全昭和運輸グループは、「2030年度に向けた長期ビジョン」及び「2022年度~2024年度までの3年間の中期経営計画」を策定し、2022年3月28日に発表いたしました。

本ビジョン及び経営計画の中で、デジタルトランスフォーメーション(DX)によるビジネスモデルの変革を重要テーマとしております。

今回、「丸全昭和運輸グループDX戦略」につきましても併せて策定いたしました。

詳細につきましては、「丸全昭和運輸グループのDX」をご参照ください。

丸全昭和運輸グループのDX(MLDX)(1,739KB)

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、

下記へご相談ください。

丸全昭和運輸株式会社 DX推進部

E-mail:dx@maruzenshowa.co.jp

個人投資家の皆様へ

丸全昭和運輸について、その歴史や強みをご紹介いたします。

丸全の歴史

丸全昭和運輸は、重厚長大産業の貨物を"はしけ"を使って運ぶ港湾運送業者としてスタートしました。

創業者の中村全宏は、京浜工業地帯横浜第三地区の開発に伴い多くの企業の工場を誘致し、多くの大企業の工場を数々誘致し、港からあがる貨物を、工場にて製造、そして輸送といった一貫した輸送業務を開始し、併せて物流コンサルタントとしての役割も務めました。

その後、全国各地に自社倉庫、物流センター等のアセットを建設し、全国、世界へとつながる物流会社として躍進、成長してまいりました。

丸全の強み

丸全昭和運輸は、物流施設などの物流アセットを自社で提供できるアセット型3PL業者であることを強みとしております。

株主還元

当社では、株主の皆様に対する利益の還元を経営の重要政策のひとつとし、配当性向、ROEなどを総合的に勘案し、長期の安定配当を基本方針としております。

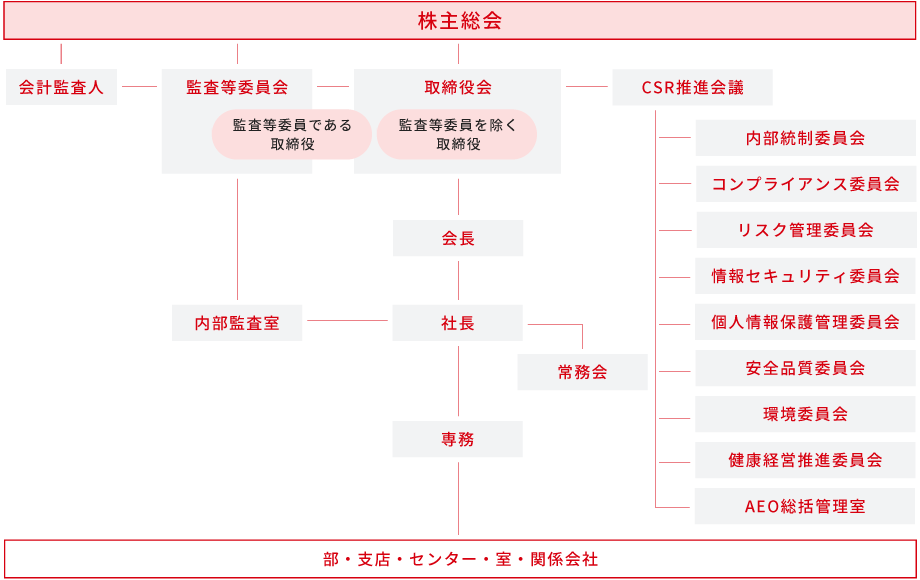

コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンスの考え方

当社は激変する経営環境に対し迅速かつ的確に対応し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現できる体制を確立するため、株主をはじめとするステークホルダーに対し経営の透明性をより高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に取り組むことが重要な経営課題であると位置づけております。

ガバナンス体制

当社のコーポレート・ガバナンスの概要は、コーポレートガバナンス報告書に記載の通りでございます。